Bibliothèque des projets du CNES

A

C

M

P

S

U

Planck

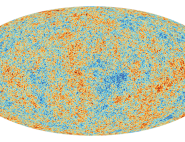

Selon le modèle du Big-Bang, l'Univers primordial était très lumineux. Si cette lumière s'est considérablement diluée au cours de l'expansion de l'univers, elle peut toutefois encore être détectée en scrutant le ciel. Ce rayonnement, appelé « fond diffus cosmologique », a été analysé de mai 2009 à octobre 2013 par le satellite Planck. Grâce à ces observations, les astrophysiciens ont pu « photographier » l'Univers tel qu'il était 380 000 ans seulement après sa naissance. Avec à la clé, de précieuses informations sur sa naissance, ainsi que sur les mécanismes qui ont présidé à l’apparition des galaxies.

Pour observer les restes de cette lumière primordiale, Planck disposait d'un télescope d’un diamètre de 1,5 m, et de deux instruments : LFI (Low Frequency Instrument) et HFI (High Frequency Instrument), un instrument opérant dans le rayonnement dit « submillimétrique », une gamme du spectre électromagnétique émise par des objets très froids. La mission PLANCK était une mission d'astronomie du programme de l'ESA, dans laquelle le CNES était impliqué à deux titres : d’une part en raison de sa contribution au programme scientifique obligatoire de l’ESA, et d'autre part via sa participation à la réalisation de l’instrument HFI, dirigée par des équipes scientifiques françaises, et de son centre de traitement de données.

Les dernières actualités de la mission

-

Ce que Planck nous a appris sur les 10 derniers milliards d’années, et ce qui reste à découvrir

En ce qui concerne l’univers « récent », évolué, Planck peut nous renseigner de plusieurs façons : avec le rayonnement fossile via l’effet de lentille gravitationnelle, ou encore...

6 Juillet 2020

-

Ce que Planck nous a appris de l'univers jeune

La réionisation marque le premier milliard d’années de l’histoire du cosmos, quand les premières générations d’étoiles ont illuminé l’Univers. Planck nous raconte cette époque …...

12 Juin 2020

-

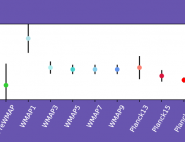

La mission Planck, un jalon essentiel dans l’histoire de la cosmologie

Notre compréhension de l’histoire du cosmos est jalonnée de quelques rares découvertes et observations essentielles. La mission Planck a réalisé l’une d’elles : la carte “ultime”...

9 Juin 2020